reishiki - 礼式

Le premier précepte de Funakoshi Gichin est certainement le plus important. C'est celui qui doit vous permettre de vous identifier au travers des valeurs véhiculées par le karate.

1- 空手道は礼に始まり礼に終ることを忘るな karate dô wa rei ni hajimari rei ni owaru koto wo wasuru na

N'oubliez pas que le karate commence et s'achève par le rei. Rei signifie « respect, courtoisie, le salut », mais ne pas le limiter à ces simples définitions. Il signifie le respect que l'on éprouve à l'endroit des autres, le rei est également la marque de l'estime que l'on a pour soi. Lorsqu'on transfère cette estime que l'on a pour soi sur les autres — respect — on agit conformément aux principes du rei. Les disciplines de combat qui font fi des principes du rei ne sont que pure violence, la force physique dénuée de rei n'est rien d'autre que brutalité, sans valeur pour l'être humain. Le rei est la manifestation physique d'un cœur sincère, révérencieux et empli de respect.

Reishiki et le cœur du budoka

Comme l’explique Pascal Krieger dans son article pour Yashima : « une des raisons est que l’étiquette contenait l’agressivité des guerriers d’autrefois. Actuellement encore, l’étiquette tend à encourager le pratiquant à respecter le lieu où il s’entraine et à se contrôler dans tous ses gestes ».

Le reishiki guide l’adepte vers un contrôle de ses émotions, de ses moindres faits et gestes, vers une meilleure perception du monde et un renforcement de l’esprit de bienveillance et de courtoisie chers au budoka. Il n’est finalement pas un simple outil visant une satisfaction personnelle et égoïste mais bien un élément de développement de la conscience à notre environnement puisqu’il intègre en premier lieu le ressentit d’autrui face à nos actes. Il permet au final la mise en place d’un respect mutuel, non par hiérarchisation des statuts, mais par l’exemplarité de chacun mettant dès lors la sincérité de l’acte de bienveillance au centre de l’action. La bienveillance dénuée d’intérêt attire et diffuse alors la bienveillance autour de nous. Elle est au final l’expression du cœur, kokoro, et de l’humanité du budoka.

Tout commence au dôjô 道場

Historiquement le dôjo était la salle du temple religieux. Ces grandes salles ont aussi été utilisées par la suite pour l'enseignement des arts martiaux. Dans le cas du dôjo où l'on étudie les arts martiaux comme dans le cas des dôjô servant de centre de méditation bouddhiste, des règles strictes sont instituées. Le dôjô est un lieu où l'on progresse. Cette progression est obligatoirement supervisée et contrôlée par un maître.

L'étiquette vise à garantir le respect mutuel, la tradition et la transmission, notamment pour éviter les blessures physiques, éviter accessoirement les situations de domination des pratiquants, garder à l'esprit que l'on adopte une situation de travail, ce qui fait la différence avec d'autres comme la recherche de performance.

En entrant sur le tatami

On effectue un salut debout (ritsurei 立礼 ) ou assis en seiza (zarei), en direction du kamiza (plus précisément vers le kamidana, 神棚 ) place d'honneur normalement orienté vers le levant et comportant généralement un temple shintō miniature, des calligraphies suspendues et d'autres articles shintō (au Japon du moins lorsque c'est le cas ), et vers l'image de O-sensei, mais sans tourner le corps vers le centre : on doit seulement en prendre compte mentalement.

En début de cours

En début de cours, on effectue un salut assis, précédé d'un instant de contemplation ou "méditation" (mokusō, à ne pas confondre avec (zazen) qui permet de faire une coupure avec le monde extérieur, et d'aborder le cours au calme. L'enseignant et les élèves saluent vers le kamiza. Puis l'enseignant et les élèves se saluent mutuellement, parfois en prononçant un « onegai shimasu » ( s'il vous plait ). L’ordre peut alterner pour diverses raisons, chaque enseignant ayant ses motifs. À la fin d'une démonstration de l'enseignant, les élèves le saluent; puis, pour pratiquer, les élèves se saluent mutuellement en début et en fin de pratique.

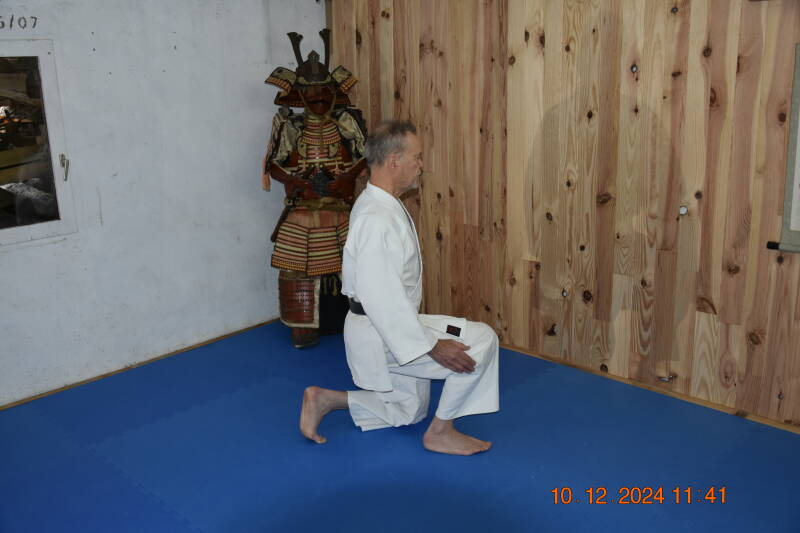

Position assise - seiza 正座

Il s'agit de la position de base lors du début du cours, du salut (rei) ou lorsqu'on écoute les explications de l'enseignant. Le pratiquant se tient à genoux, les pieds à plat sur le sol, le poids sur les talons. Les gros orteils peuvent se chevaucher légèrement. L'essentiel est d'avoir le dos droit, les mains posées à mi-cuisse. Les genoux doivent être écartées d'une distance correspondant à l'espace d'un poing à un poing et demi. Cette distance n'est pas seulement coutumière : elle limite l'effort imposé par cette position aux ligaments des genoux.

Pour se relever de la position seiza, il convient de basculer légèrement le poids vers les genoux afin de permettre aux pieds de s'appuyer sur les orteils, mais sans projeter le corps en avant. On peut se lever avec les deux genoux en même temps en restant droit ou on lève d’abord le genou droit, puis le genou gauche. Pour s'asseoir, on suit la procédure inverse : d'abord le genou gauche se pose le premier en terre, puis le genou droit ou deux genoux posé ensemble. Cet ordre s'explique par le port du sabre long, à gauche : il est possible de dégainer avec le genou gauche à terre et le genou droit levé, alors que l’inverse est moins aisée.

Traditionnellement, le dôjo obéit à des règles concernant son orientation. Le côté honorifique, dit kamiza (上座, « place ou siège d'honneur ») est situé face au Sud. Le kamiza (également nommé shômen) est le plus souvent décoré d'une calligraphie, de sabres, d'un portrait ou de tout autre objet symbolique de la discipline enseignée. Cette orientation a une signification symbolique. Assis face au Sud, l'enseignant reçoit en plein la lumière du soleil, qui est la connaissance qu'il doit transmettre. Les élèves, eux, ne peuvent voir cette lumière qu'au travers de la réflexion qu'en offre l'enseignant, qui se doit donc d'être le miroir le plus fidèle possible. Les pratiquants anciens sont du côté du soleil levant : de par leur ancienneté, ils commencent à comprendre les principes essentiels de leur discipline, alors que les débutants sont encore dans l'ombre.

Le placement des invités du côté des débutants est également un héritage historique. Quand il existait de nombreuses écoles concurrentes, mettre les invités du côté des débutants et loin des anciens rendait difficile aux éventuels espions envoyés par les autres écoles de voir les techniques particulières à ce dojo (toutes les techniques étant alors réputées secrètes).

En temps normal, la position la plus honorifique est occupée par l'enseignant (sensei - 先生, « celui qui est né avant »). Au Japon, l'emploi du terme sensei est la règle, ce titre étant donné à tous les types d'enseignants. Hors du Japon, le terme a pris des connotations de respect et de déférence marquées par sa traduction en « maître ». Certains enseignants préfèrent donc l'éviter ; ainsi, en France, l'usage le réserve aux seuls très hauts gradés, mais l'usage du terme est fréquent dans le monde anglo-saxon pour désigner un enseignant.

Selon les dôjô, il peut exister des instructeurs (shidōsha - guide, mentor, leader...) et des assistants-instructeurs (fuku shidōsha) qui ont pour fonction d'aider l'enseignant. Au moment du salut, ils se placent perpendiculairement aux autres élèves, à main gauche de l'enseignant.

Chaque élève occupe au sein du dôjô une position définie relativement aux autres pratiquants. Les pratiquants plus gradés et plus anciens dans la pratique sont les senpai (先輩 ainé, ancien, supérieur...), les pratiquants du même grade et du même temps de pratique sont les dōhai (同輩 identique, camarade...) et les pratiquants plus récents les kōhai (後輩 nouveaux cadets, juniors... ). L'établissement de ces positions respectives est avant tout coutumière, et ne se fonde pas sur le seul rang. L'ancienneté dans la pratique ou dans le dôjô en est un élément déterminant.

Ces considérations gouvernent le placement au début et à la fin du cours. L'enseignant se place dos à la place d'honneur, kamiza (上座,« place ou siège d'honneur »), les élèves face à lui au shimoza(下座, « place basse ») et les instructeurs à sa gauche au jōseki(上席, « côté haut »). S'il y a des dignitaires non-pratiquants, ils seront placés en face des instructeurs au shimoseki (下席, « côté bas »). Les élèves se rangent de la gauche à la droite de l'enseignant (donc du jōseki au shimoseki) par ordre décroissant d'ancienneté et de grade.

Ce placement, issue de l’étiquette (rei 礼), est partie intégrante de l'apprentissage de la justesse, de l'équilibre et de la paix du pratiquant envers les autres et avec lui-même car chaque personne à une place qui lui est propre. Cette tradition contribue, entre les pratiquants, à la pratique d'un art dans un environnement apaisé et sans conflit.

En fin de cours

En fin de cours, les élèves et l'enseignant effectuent un salut assis vers le kamiza, puis se saluent mutuellement en prononçant « dōmo arigatō gozaimashita » (« merci beaucoup pour ce que vous avez fait ») ou « merci beaucoup ». L’ordre peut aussi s’inverser. Le salut terminal groupé à l’enseignant est déclenché par le plus ancien pratiquant. En descendant du tatami, on salue vers le kamiza. Certains enseignants frappent dans leurs main lors du salut vers le kamiza, selon le rite shintō. On quitte le tatami en marche arrière, par respect pour le kamiza auquel on ne tourne jamais le dos, et pour prévenir tout incident ; de même on y entre de face.

Le salut debout ritsurei 立礼

musubidachi

結び立ち

debout le corps droit les mains le long du corps la pointe des pieds écartées

1ère inclinaison

Le plus haut dans la hiérarchie

2ème inclinaison

Le plus haut dans la hiérarchie par rapport à la 3ème inclinaison et le plus bas par rapport à la première

3ème inclinaison

Le plus bas dans la hiérarchie

s'assoir en seiza

Le salut à genoux zarei 座礼

également 3 positions au regard de la hiérarchie

Créez votre propre site internet avec Webador